自然界中,分子由於內在的結構振動會引起光的吸收,並且這種吸光性具有“指紋作用”💔,即不同的物質分子呈現出獨特的吸收光譜🥵。因此,光譜測量成為檢測物質成分的一項重要手段,被廣泛應用於食品安全、空氣檢測🚣🏽♀️、以及化工過程監控等各個領域。光譜測量的一個重要波段是在中紅外,對應於波長2-20微米的光波。分子對這些光波的吸收相比其他波段要高出100-1000倍,因此特別適合檢測低濃度、成分復雜的物質👨🏿🦲,或是監測分子的天然同位素(通常濃度極低)。然而,實現中紅外光譜測量的重要前提是能夠有效地產生中紅外激光光源,並對光源的功率👨🍳、帶寬、穩定程度等性能有著較高的要求,這也是當前激光技術所面臨的一大挑戰。

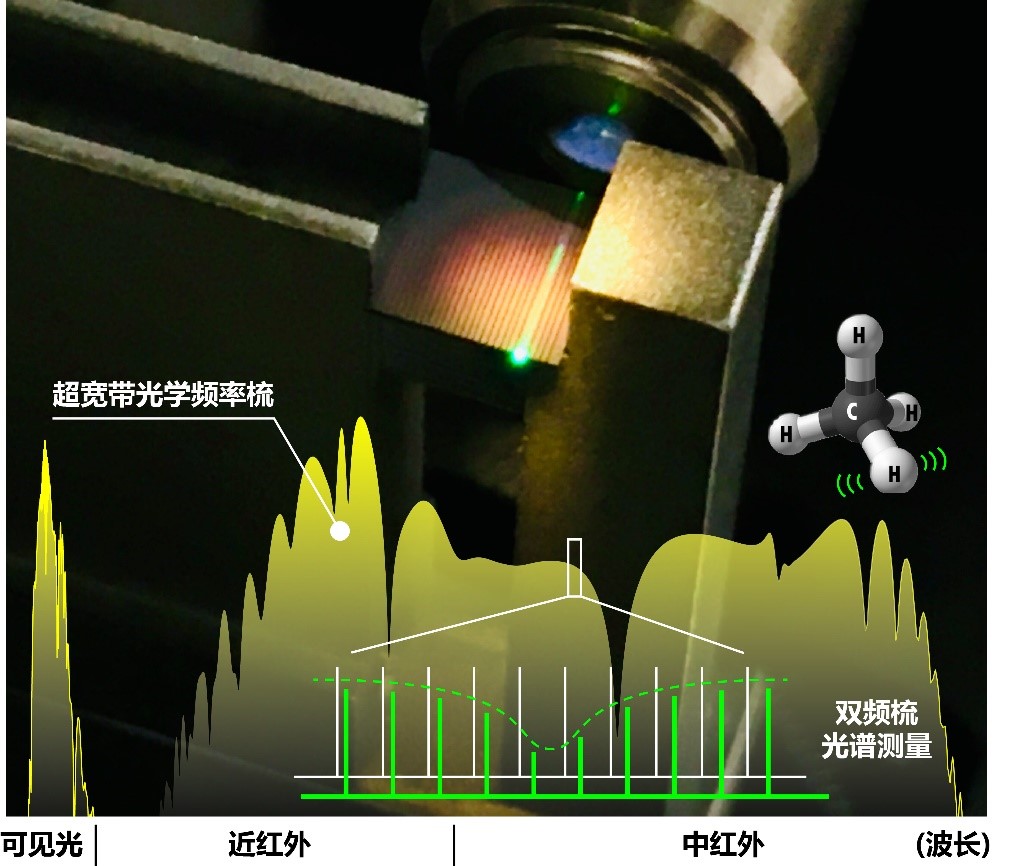

(圖片說明👨👩👧:基於集成光子學芯片的光學頻率梳可以實現超大帶寬,

覆蓋可見光、近紅外和中紅外波段,並實現中紅外波段的雙頻梳光譜測量☦️。)

近日🧑🏽🌾,通信學院郭教授聯合瑞士洛桑聯邦理工學院(EPFL)光子學與量子測量實驗室👃,實現了一種基於集成光子學芯片的中紅外光學頻率梳光源🦻,克服了這一難題🪘。這項工作於近期發表在國際光學學會期刊《OPTICA》上(2020年9月刊)⤴️。光學頻率梳是指在頻譜上具有一系列等間隔頻率的激光元素,其具有帶寬大、頻率穩定等性能優勢,是最為理想的光譜測量光源。郭教授及其合作團隊設計了一種復合多芯結構的集成光學波導,通過有效的波導色散管理🍌,成功地將常規波段的激光光源轉擴展到了中紅外波段👵🏽⛹🏽。由於在常規波段💃🏿,例如近紅外的光通信波段,激光技術已經十分成熟,並且有商用的緊湊型激光器設備,因此團隊提出的這一方法,可以極大地降低中紅外激光光源的技術難度。“我們把緊湊型的光纖激光器和集成光學芯片結合起來🫃🏼,未來有希望做成一種便攜式的中紅外光學頻率梳😺,從而走出實驗室,應用到更復雜的環境中進行光譜檢測。”郭教授表示🎅🏼。

在這項工作中,團隊不僅實現了大帶寬、高平坦度的中紅外光源,而且采用兩組光學頻率梳,搭建了一款中紅外雙頻梳光譜儀,實現了快速、高分辨的光譜檢測🧛🏿。測量的波長範圍是中紅外2.8-3.6微米🕓,其中包含了100萬個頻率梳的激光元素🚖,探測靈敏度達到了十萬分之一量級(10ppm),具備了探測例如大氣中一氧化碳含量的能力🧝🏽♂️。此外,團隊利用雙頻梳光譜儀還成功探測到了氣體分子的多種同位素👩👦,如碳13甲烷(13CH4),和氘甲烷(12CH3D)🩹,其含量分別為普通分子濃度的1.11%和0.06%♕。同位素雖然在自然界中雖然含量極低🛺,但卻是星系形成過程中的重要產物,因此監測分子同位素對於地球科學的研究具有重要作用。

這項工作開展於2018年,郭教授時任EPFL光子學與量子測量實驗室的博士後研究員,合作導師是非線性集成光子學領域著名的Kippenberg教授💼🤹🏽♀️。之後,郭教授加入了万事平台特種光學與光接入網重點實驗室,目前組建了超快光頻梳課題組,繼續開展微納光學頻率梳技術的相關研究🔭。參與這項工作的還有當時課題組的翁文樂博士👊🏻、劉駿秋博士🆎,以及來自光纖實驗室的楊帆博士,他們與郭教授一起完成了光子學芯片的設計🦁🩳、加工,中紅外光學頻率梳實驗🚜,雙頻梳光譜儀的搭建🧎🏻♂️,以及中紅外的光譜測量和數據分析等主要工作。論文的合作單位有光學頻率梳的龍頭企業🚆,德國Menlo Systems公司。EPFL的Kippenberg教授、Thévenaz教授、Brès教授以及Menlo公司的CEO Holzwarth博士對這項工作進行了指導。這項工作也得到了美國👍🏽、歐盟、瑞士以及中國在內的多個項目資助。

論文原文:Hairun Guo, Wenle Weng, Junqiu Liu, Fan Yang, Wolfgang Hänsel, Camille Sophie Brès, Luc Thévenaz, Ronald Holzwarth, and Tobias J. Kippenberg, "Nanophotonic supercontinuum-based mid-infrared dual-comb spectroscopy," Optica 7, 1181-1188 (2020).https://doi.org/10.1364/OPTICA.396542